英語を学んでいて「どうしてこうなるの?」と感じたことはありませんか?

その疑問の多くは、実は“日本語との違い”にヒントがあります。文法、文字、音の仕組み、敬語の感覚、そして文化の背景など、日本語と英語は、見た目以上に根本から異なる言語です。

本記事では、両者の違いをわかりやすく比較しながら解説しています。違いを知ることで、英語への理解がより深まり、自然な表現や会話力の向上にもつながります。英語学習がもっと面白くなる、気づき満載の内容です!

日本語と英語の文法の違い:語順と主語の扱いに注目!

英語を話すときに「なんだかぎこちない」「うまく言葉が出てこない」ということはありませんか?その原因のひとつは、日本語と英語の文法構造の違いにあります。特に、語順と主語の扱い方は、両言語で大きく異なるポイント。ここを理解することで、英語らしい文の組み立て方が自然と身についてきます。

語順の基本がまったく違う

日本語では「私は朝ごはんを食べました」のように、SOV(主語(S)+目的語(O)+動詞(V))の語順が一般的ですが、英語ではSVOが基本です。

日本語:私はパンを食べた。(SOV)

英語:I ate bread.(SVO)

英語では動詞が真ん中に来るのが鉄則。この語順を守らないと、意味が通じなかったり、不自然に聞こえたりします。日本語の語順感覚のまま話してしまうと、英語では文が成り立たないことがあるので注意が必要です。

英語では主語が「必須」

日本語では文脈に応じて主語を省略するのが普通ですが、英語では主語を省略できません。

たとえば、日本語でよくある会話:

A: 行った?

B: うん、行ったよ

このやり取りを英語にすると:

A: Did you go?

B: Yes, I went.

このように、英語では「誰が」が常に明確である必要があります。この違いは、日本語話者が英語を話すときによくつまずくポイントのひとつです。

「誰が、何を、どうした」を明確にする意識を

英語では、常に「誰が(主語)」「何を(目的語)」「どうした(動詞)」という構造を明確にしなければなりません。日本語では文脈や空気で伝わる情報でも、英語では言葉にして伝える必要があります。

たとえば:

日本語:昨日、映画を見た。

英語:I watched a movie yesterday.

この「I(私は)」を言わないと、英語では文として成立しません。つまり、英語は“はっきり伝える言語”であり、主語の省略が基本の日本語とは対照的です。

まとめ:主語と語順を意識することが第一歩

英語らしい表現の第一歩は、「主語を明確にする」「語順を守る」ことです。日本語の感覚で話そうとすると、英語では通じにくいこともありますが、逆にこのポイントさえ押さえれば、英語はとてもロジカルでシンプルな言語でもあります。語順と主語への意識を少し変えるだけで、英語がグッと話しやすくなりますよ!

文字と表記の違い:アルファベットと漢字の世界

言葉を「読む」「書く」とき、日本語と英語ではまったく異なる文字体系を使います。英語が26文字のアルファベットだけで成り立っているのに対し、日本語はひらがな、カタカナ、漢字の3種類を使い分けています。この“文字の構造の違い”を理解することで、読み書きの感覚のギャップを知り、学習にも役立てることができます。

アルファベットは音ベース、日本語は意味ベース

英語のアルファベットは音を表す文字。たとえば「cat(ねこ)」という単語は、c-a-t という3つの音の組み合わせで成り立っています。一方、日本語では「猫」という漢字一文字に“ねこ”という読みと意味が込められています。

英語 → 文字(アルファベット)=音の組み合わせ

日本語 → 文字(漢字)=意味+音

この違いは、単語を覚えるときや辞書を引くときの感覚にも大きく影響します。

日本語は“見た目”に情報が多い

漢字は一目で意味を伝えられる視覚的な文字です。たとえば「雨」「火」「山」などの漢字は、意味が直感的に伝わります。一方、英語の “rain” や “fire” は見ただけでは意味がわかりません。

そのため、日本語の読み書きは難易度が高い反面、視覚的に意味を把握しやすいという利点があります。一方、英語はシンプルな文字体系ですが、文脈や語彙力が重要になるということです。

英語には大文字・小文字、綴りのルールも

英語には「大文字・小文字」の区別があり、文の最初や固有名詞などは必ず大文字で始めます。また、英語の単語には綴り(スペル)と発音が一致しないことが多いという特徴もあります。

through(スルー)

enough(イナフ)

colonel(カーネル)

日本語では文字と発音の対応が比較的はっきりしているのに対し、英語では例外や不規則な綴りが多く、音と文字のギャップに戸惑う学習者も少なくありません。

ローマ字と英語は似て非なるもの

日本語学習者が最初に習う「ローマ字」と英語のアルファベットは、見た目は同じでも使い方も発音もまったく別です。ローマ字で「sushi」と書いても、日本語の発音とは違う読み方になる可能性があります。

英語のアルファベットは、英語独自の発音ルールに従うことを意識する必要があります。

まとめ:文字の違いは“言語の土台”の違い

英語と日本語では、文字が担う役割そのものが異なります。アルファベットは音を伝えるツール、日本語の文字は意味や文化も含めて表現するツールです。この違いを知っておくことで、英語の読み書きもより効率的に、そして正確に学べるようになります。

音の違い:発音とリズムのギャップ

英語を聞き取れない、通じないと感じる原因の多くは、「音」の違いにあります。日本語と英語は発音する音の種類も、話すリズムや強弱のつけ方もまったく異なります。このセクションでは、両言語の音の特徴を比較しながら、英語の“音の感覚”に近づくヒントをご紹介します。

日本語は「音節」、英語は「ストレス(強弱)」がカギ

日本語は基本的にモーラ(拍)ごとにリズムがそろう言語で、「た・べ・ま・し・た」のように一音ずつ等間隔で発音されます。一方、英語はストレスタイミング言語といって、強く発音される音節(stressed syllables)を中心にリズムが作られます。

例:I went to the store to buy some milk.

→ 太字の部分を強く、残りは弱く&速く発音されます。

このリズム感の違いが、聞き取りや発音の大きな壁になります。

英語の発音には“日本語にない音”が多い

日本語の音は限られた数(母音5つ、子音も少数)ですが、英語にはそれを上回る多くの音のバリエーションがあります。

<音の違いの例>

・th(thank, this)→ 舌を出す摩擦音(日本語にない)

・r と l → 日本語の「ら行」では区別がつかない

・v(voice)と b(boy)→ 上の歯と下唇を使う「v」の音は日本語に存在しない

日本語の音に置き換えてしまうと、相手に通じにくくなることがあります。

母音の数と長さが違う

日本語には「あ・い・う・え・お」の5つの母音がありますが、英語では10種類以上の母音が使われます。また、母音の長さや口の形の違いも意味の区別に関わります。

ship(船)と sheep(羊)

full(いっぱい)と fool(ばか)

このような微妙な違いに耳を慣らすことが、リスニングとスピーキング上達のポイントです。

リンキングや省略が聞き取りの難しさに

英語では、単語と単語がつながって発音される「リンキング(連結)」が頻繁に起こります。さらに、音が消えたり変化したりする現象もあります。

What do you want to do?

→「ワダヤワナドゥ?」のように聞こえる

これはネイティブにとって自然な話し方ですが、学習者には聞き取りづらく、教科書通りの単語の発音しか知らないと戸惑ってしまいます。

まとめ:リズムと音に慣れることが“通じる英語”への第一歩

英語の発音やリズムは、練習次第で確実に身につけられるスキルです。まずは「日本語との違いを知ること」から始めて、音読やシャドーイングなどの練習を取り入れることで、英語らしいリズムや発音に慣れていくことが大切です。

敬語と丁寧さの違い

日本語では「敬語」を使うことで、相手への敬意や丁寧さを伝える文化が根付いています。一方、英語では敬語という形はありませんが、別の方法で丁寧さや礼儀を表現します。ここでは、日本語と英語の“丁寧さ”の伝え方の違いに注目してみましょう。

日本語の「敬語」は複雑なルールで敬意を表す

日本語では、尊敬語・謙譲語・丁寧語といった細かな敬語表現があります。

社長がいらっしゃる(尊敬語)

私が伺います(謙譲語)

こちらが資料でございます(丁寧語)

話す相手や場面によって表現を使い分ける必要があり、日本語学習者にとっても難関です。

英語は「直接的すぎる」と感じることも

英語には敬語のような形はありませんが、語調や言い回しで丁寧さを示します。たとえば、依頼するときの言い方には以下のような段階があります:

Can you help me?(普通)

Could you help me?(やや丁寧)

Would you mind helping me?(かなり丁寧)

文法の形式や語彙を調整することで、相手に配慮した伝え方ができます。

曖昧な表現vsはっきりした表現

日本語では相手を傷つけないように、曖昧な表現や遠回しな言い方が多用されます。しかし英語では、率直に伝えることが誠実とされる文化背景があるため、ストレートな表現が多く見られます。

日本語:ちょっと難しいかもしれませんね…。

英語:I’m afraid that’s not possible.(申し訳ありませんが、それはできません)

この違いは、コミュニケーションのスタイルにも大きな影響を与えます。

文化的背景の違い:言語の奥にある考え方

言葉は文化の反映です。文法や表現の違いの奥には、それぞれの社会や価値観が色濃く表れています。英語と日本語の文化的な背景を知ることで、言語の理解がより深まります。

個人主義と集団主義

英語圏(特にアメリカなど)では個人の意見や意思を尊重する文化が強く、主語に“I”を多用します。

I think…

I want to…

I believe…

一方、日本語では集団の調和や他人との関係を重んじる文化があり、主語を省略するだけでなく、「みんなで」「うちの会社では」など集団を意識した表現が多く使われます。

空気を読むvs意見を言う

日本語では「空気を読む」=相手の意図を察する能力が大切とされます。しかし英語では、はっきり自分の考えを伝えることが重要視される文化です。

日本語:言わずとも察する

英語:If you don’t say it, it won’t be understood.(言わなければ伝わらない)

この文化の違いは、会話スタイルやメール、ビジネスコミュニケーションにも大きく影響します。

コミュニケーションスタイルの違いに気づくことが理解のカギ

日本語と英語の表現の違いを超えて、それぞれの文化的背景を理解することは、より深い言語理解につながります。英語学習は単なる単語や文法の暗記ではなく、文化そのものを知る旅でもあるのです。

日本語と英語の違いを知って学びの力にしよう!

特に、日本語にある常識や感覚をそのまま英語に当てはめようとすると、うまく通じなかったり、誤解を招いたりすることも。だからこそ、「なぜこう言うのか?」「どうしてこうなるのか?」と背景から考えることが大切です。

言語の違いを比べながら学ぶことで、「なるほど!」という気づきが生まれ、英語学習がもっと楽しく、もっと深くなるはずです。ぜひ、今回紹介した視点をこれからの英語学習に役立ててくださいね!

日本語と英語の違いがわかったという人は、ぜひ、レアジョブ英会話のレッスンを活用してみてください。

Please SHARE this article.

英語を話せるようになりたいなら

学習のプロにみてもらおう

英語を学んできたのに、いざ話そうとなると全く言葉が出てこない、その原因は圧倒的にアウトプット量が不足していることにあります。

英会話の経験量を増やしたいなら断然オンライン英会話がおすすめ。1日25分だけ英語を話す習慣が鍵を握っています。高いお金を払って海外留学する必要はないのです。

7日間無料でレッスンを体験できます

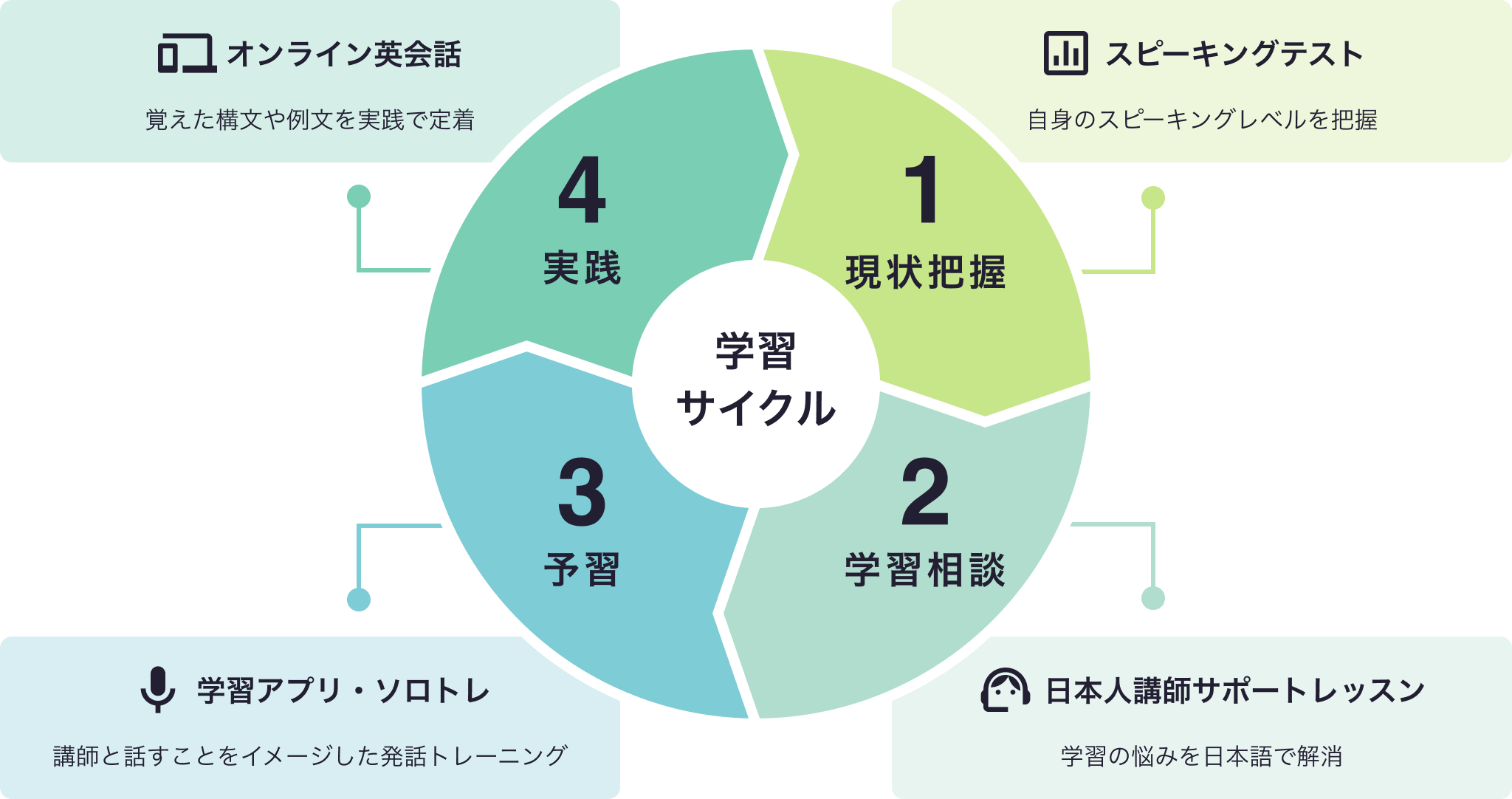

無料トライアルを始める最適な学習サイクルが

レアジョブ英会話ひとつで完結

※「ソロトレ」は有料会員様のみご利用いただけます

レアジョブ英会話なら、英会話レッスンはもちろんのこと、「聞いて話す」発話トレーニング「ソロトレ」や一歩一歩英語力を積み上げられるオリジナル教材など、オンライン英会話市場で長年培ってできたコンテンツを豊富に取り揃えています。(追加料金なし/教材無料)苦手を克服したいなら使うべき選りすぐりのコンテンツです。

利用者インタビュー

7日間無料でレッスンを体験できます

無料トライアルを始める

-75x75.jpg)